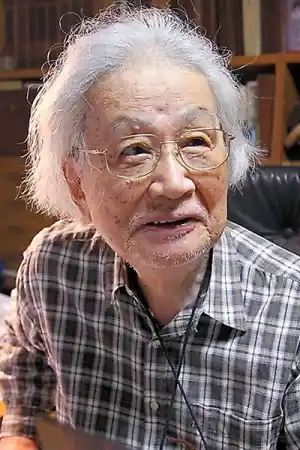

Shinobu Hashimoto

- Écriture

Détails

| Autre nom | 橋本 忍 |

|---|---|

| Âge |

|

Nationalité |

| Filmographie | 5 films |

Biographie

Shinobu Hashimoto (橋本 忍), né le 18 avril 1918 à Himeji, dans la préfecture de Hyōgo (Japon), et décédé le 19 juillet 2018 à Tokyo, est un scénariste, réalisateur et producteur japonais. Il est principalement connu pour sa collaboration avec Akira Kurosawa, pour qui il signe certains des scénarios les plus marquants du cinéma japonais, dont Rashōmon, Les Sept Samouraïs, Le Château de l’araignée et Vivre.

Moins connu du grand public que le réalisateur qu’il a tant influencé, Shinobu Hashimoto est pourtant l’un des piliers de l’âge d’or du cinéma japonais, un scénariste visionnaire capable de mêler la profondeur humaine à des structures narratives audacieuses. En d’autres termes : il écrivait des chefs-d’œuvre.

Une vocation née dans la douleur

Au départ, Shinobu Hashimoto n’a pas pour ambition de devenir scénariste. Jeune homme, il travaille comme technicien dans l’armée, jusqu’à ce qu’il contracte la tuberculose en 1938, une maladie alors souvent fatale. En convalescence, alité pendant plusieurs années, il découvre le cinéma de l’époque et se met à écrire des scénarios… pour passer le temps.

Un jour, il tombe sur un essai de Mansaku Itami (réalisateur et père de Jūzō Itami), qui critique les clichés dans le cinéma japonais. Hashimoto décide de le contacter. Contre toute attente, Itami lui répond, devient son mentor à distance, et l’encourage à affiner son écriture.

Ce processus, solitaire et lent, marque le début d’un engagement total envers la structure du récit, la tension dramatique, et les dilemmes moraux.

La rencontre avec Kurosawa : un duo de légende

Le grand tournant arrive en 1950 avec le scénario de Rashōmon. Hashimoto adapte une nouvelle d’Akutagawa Ryūnosuke, en collaboration avec Akira Kurosawa. Le film explore la subjectivité du témoignage, avec plusieurs versions contradictoires d’un même crime. Sa construction fragmentée est révolutionnaire pour l’époque.

Rashōmon remporte le Lion d’or à Venise, puis un Oscar d’honneur, et fait découvrir le cinéma japonais à l’Occident. Hashimoto y impose déjà ce qui deviendra sa marque de fabrique : des structures non linéaires, des personnages ambigus, et un sens aigu du tragique humain.

Le duo Kurosawa-Hashimoto devient incontournable. Ensemble, ils signent des scénarios parmi les plus influents de l’histoire du cinéma :

- Ikiru (Vivre, 1952), drame introspectif sur le sens de la vie face à la mort

- Les Sept Samouraïs (Shichinin no Samurai, 1954), fresque héroïque et humaniste

- Le Château de l’araignée (Kumonosu-jō, 1957), adaptation féroce de Macbeth en mode Japon féodal

- La Forteresse cachée (Kakushi-toride no san-akunin, 1958), aventure épique et source d’inspiration directe pour Star Wars

Dans tous ces films, le scénario porte la tension entre destin collectif et choix individuels, et pose des questions sociales majeures : qu’est-ce qu’un héros ? un juste ? un lâche ?

Un scénariste qui va au-delà de Kurosawa

Même si sa collaboration avec Kurosawa est centrale, Shinobu Hashimoto travaille aussi avec d’autres réalisateurs majeurs comme Masaki Kobayashi (Harakiri, Rebellion), Hiroshi Inagaki, et Kihachi Okamoto. Il adapte aussi La Condition humaine de Junpei Gomikawa, roman gigantesque sur la guerre et la survie.

Dans Harakiri (1962), Hashimoto déconstruit les codes du bushidō pour dénoncer l’hypocrisie du pouvoir féodal, dans un scénario tendu, magistralement structuré. Il utilise souvent l’histoire pour parler du présent : ses récits sont profondément ancrés dans le Japon d’après-guerre, tiraillé entre tradition, culpabilité collective et quête de sens.

Réalisateur et pédagogue de la narration

En 1968, Shinobu Hashimoto passe à la réalisation avec I Want to Be a Shellfish, un drame antimilitariste sur les erreurs judiciaires et les traumatismes de guerre. Le film, peu connu en dehors du Japon, est pourtant emblématique de ses obsessions : la justice, la mémoire, la fatalité humaine.

Il crée par ailleurs une école de scénaristes, la Hashimoto Scenario Institute, où il forme plusieurs générations d’auteurs. Il y transmet une vision du scénario comme structure organique, où chaque choix a un poids éthique, et chaque personnage, une intériorité complexe.

Il publie également un livre devenu une référence au Japon : Le scénario, une méthode de construction logique du drame. Le titre donne le ton : chez Hashimoto, écrire, c’est bâtir.

Une vie longue, une œuvre durable

Shinobu Hashimoto s’éteint en 2018, à l’âge de 100 ans. Il laisse derrière lui une œuvre discrète mais monumentale, souvent en coulisses, mais essentielle à la force narrative du cinéma japonais. Sans lui, les grandes fresques de Kurosawa n’auraient pas la même ossature, ni la même portée philosophique.

Dans l’histoire du 7e art, rares sont les scénaristes dont l’influence traverse les frontières comme la sienne. Il a démontré que l’écriture peut être plus puissante que l’image, car elle en est la fondation.

Shinobu Hashimoto : l’écrivain de l’âme humaine

Aujourd’hui encore, Shinobu Hashimoto est étudié dans les écoles de cinéma comme un maître absolu du scénario, capable de concilier construction dramatique rigoureuse et questionnements existentiels profonds.

Il ne se contentait pas de raconter des histoires : il les sculptait, avec une précision d’horloger et une conscience d’historien. Et si vous avez un jour vibré devant Les Sept Samouraïs, tremblé devant Harakiri, ou réfléchi après Ikiru, c’est que la plume de Hashimoto avait déjà fait son travail, silencieusement, mais pour longtemps.